A la vista de la información disponible, la hipótesis más razonable para lo que sucederá mañana en Estados Unidos es una victoria de Hillary Clinton, más o menos ajustada pero victoria al fin. Pero como la labor fundacional de Politikon es, en palabras de Pablo Simón, insistir en aquello de “esto de aquí no está del todo claro”, nos ha parecido buena idea explorar la duda. En primer lugar, consideraremos razones de fondo por las cuales Trump ha llegado hasta aquí, que son las mismas que podrían perfectamente darle el último impulso hasta la Casa Blanca. A continuación, veremos los puntos débiles de las herramientas de estimación que nos dicen que eso, probablemente, no pasará. El ejercicio sirve al mismo tiempo para repasar las bases de la hipótesis central (y, sobre todo, de su alternativa), y para comprender dónde están los puntos ciegos de las fuentes que nos ayudan a construirla.

¿Por qué Trump? Las bases de su posible éxito

Simplificando mucho una cuestión compleja, hay dos posibles historias sobre el ascenso de Donald Trump. Pero, como veremos, ambas conducen a un punto no tan distinto como podría parecer en un principio.

Comenzaremos por la que cuenta con más adeptos entre los intelectuales liberales y progresistas, y que retrata a Trump como la culminación de un camino que los republicanos llevan décadas siguiendo. El partido nació a mediados del siglo XIX para defender la abolición de la esclavitud en una nación dividida entre norte y sur. Pero, en tanto que formación norteña, se convirtió también en el representante de las clases pudientes, e incorporó a su ideario la reducción del intervencionismo estatal casi desde un principio.

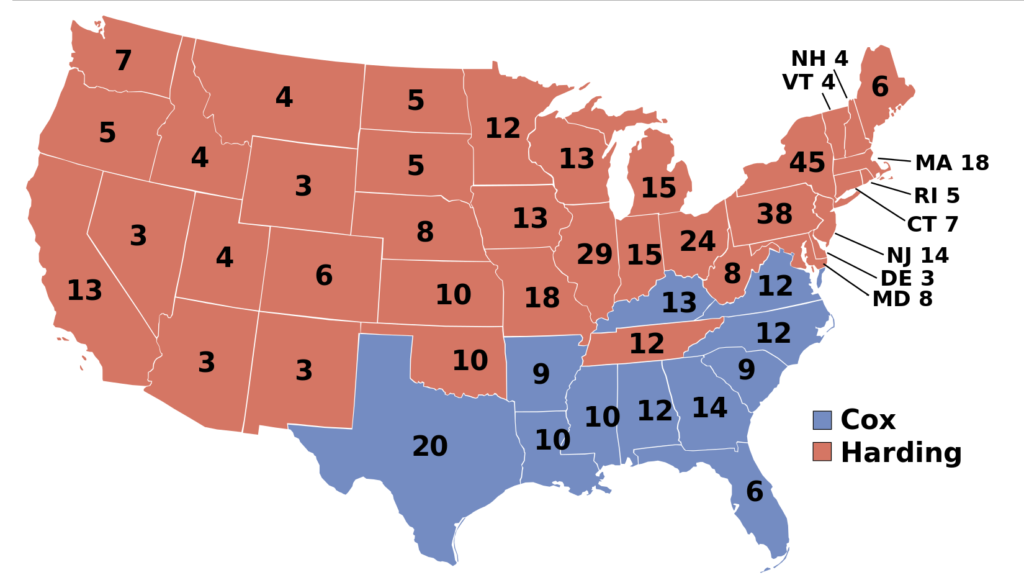

Resultados electorales en las presidenciales de 1920. Rojo: republicano; azul: demócrata.

El New Deal de Roosevelt, diseñado para sacar al país de la Gran Depresión a golpe de gasto público, introdujo el elemento redistributivo en la ecuación. Los demócratas comienzan a virar hacia la izquierda en lo económico, mientras los republicanos se mantienen en su anti-intervencionismo. Pero los primeros mantienen su presencia en el sur mientras no abandonan totalmente su conservadurismo social.

Cuando las cuestiones raciales volvieron a la política con la expansión de los derechos civiles en los años cincuenta y sesenta, lo hicieron de la mano de otro presidente demócrata: Lyndon B. Johnson. Alineado éste con los intereses del mismo norte que se oponía a la esclavitud un siglo antes. Y contra los miembros de su partido que, en el sur, se negaban a la expansión de derechos. La Civil Rights Act de 1964 fue votada por un 96% de los congresistas demócratas provenientes de los Estados septentrionales, mientras que entre los del mismo partido pero en su versión sureña solo un 7% hizo lo propio. La división entre los republicanos fue parecida: 84% del norte a favor, ninguno entre los meridionales. En los siguientes años el reposicionamiento se consolidó a medida que los votantes afroamericanos se sumaban a las filas azules, mientras los blancos del sur se volvían más y más rojos. Así, la coalición se iba redondeando: la conocida como Southern Strategy consistió esencialmente en un esfuerzo republicano para atraer el voto conservador, sobre todo blanco y del sur.

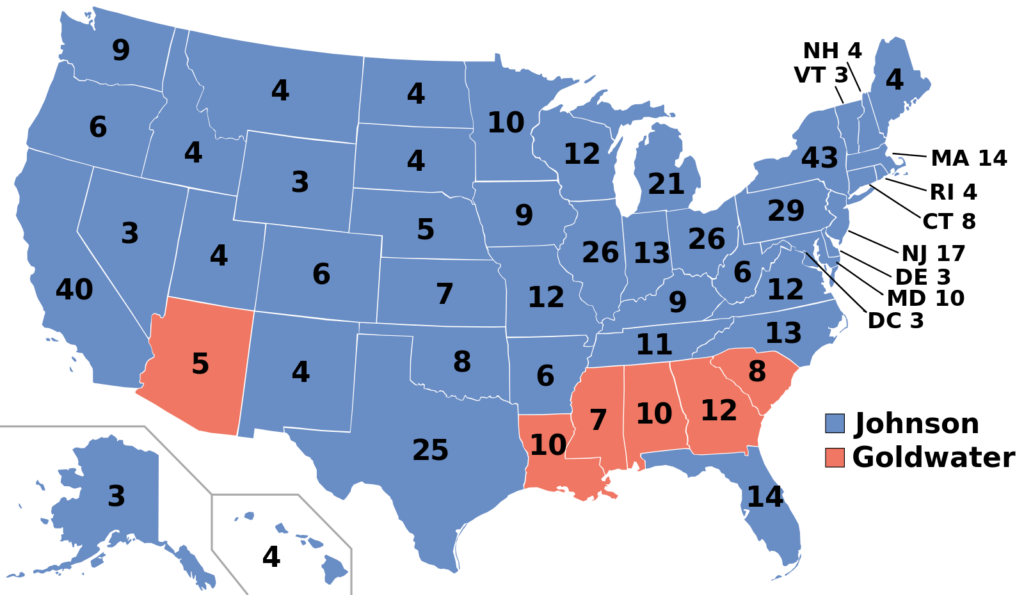

Resultados electorales en las presidenciales de 1964. Rojo: republicano; azul: demócrata.

Empezó con Barry Goldwater en 1964, quien, como Trump, se enfrentó al establishment de su partido (encabezado entonces por las élites del noreste). Y se consolidó con Richard Nixon en la década siguiente, quien hizo de la idea conservadora de ‘ley y orden’ su motto. Los segregacionistas del sur llevaban años apelando a los ‘derechos de los Estados’ frente a las ‘imposiciones de Washington’ para argumentar su autogobierno, también en cuestiones raciales. La Southern Strategy hizo de este reclamo su principal arma, pues desplazaba el foco explícito del racismo hacia algo parecido a la lucha anti-establishment. En los ochenta, Ronald Reagan daría la versión más estimulante (para sus votantes, claro, no para sus oponentes) de esa unión entre tradición y gobierno reducido. Mientras la saga de los Bush seguían desarrollando lo que podríamos denominar como línea moderada de la estrategia, reconciliándola con las élites republicanas del norte. De hecho, en 2005 el jefe del órgano director del partido llegó a disculparse. Pero al mismo tiempo las bases del partido profundizaban en la línea conservadora dura: en lo económico, en lo estatal, y en lo social. Una miríada de movimientos, espacios de debate, medios alternativos, candidatos a las Primarias o a elecciones estatales o legislativas han ido construyendo una plataforma ideológica que prolonga, antes que modificar, la Southern Strategy. A ello se suma el ya famoso Tea Party, que, pese a tener límites poco definidos y a intentar no centrarse en el conservadurismo social, fue sin duda un impulso anti-establishment y a favor de la idea de gobierno reducido basada en los Estados.

El éxito de esta plataforma quedó bien claro cuando en 2008 el candidato moderado (y élite republicana) John McCain tuvo que incorporar a Sarah Palin como compañera de ticket. En ciertas cosas, Palin es un preludio a Trump: nacionalista, mira hacia adentro mucho más que hacia afuera, perfil outsider y discurso radicalmente anti-establishment. En 2012, la derrota de Mitt Romney (que perdió por 71-29 ante Obama entre los hispanos, el colectivo de mayor crecimiento en los últimos años en el país) llevó a los estrategas del partido a preguntarse si el partido no se estaba volviendo demasiado viejo, blanco y masculino. Durante los últimos cuatro años la historia del partido ha sido la de tomar una posición respecto a esa pregunta, combinando intentos de ampliar su base (como la fallida reforma migratoria en el Congreso) con oposición frontal a Obama. En las elecciones primarias, la victoria de Trump contra el criterio de la élite del partido decidió el asunto. Los ‘angry white men’ habían ganado.

Pero para otros comentaristas estos ‘angry white men’ tienen razones pecuinarias de peso para estar enfadados. Es lo que normalmente se llama la tesis de la ‘ansiedad económica’, y que es suscrita tanto por los conservadores que se mantienen del lado de Trump como por algunos (no todos, ni siquiera la mayoría) observadores desde cierta izquierda. La idea es la siguiente: tanto los demócratas como las élites republicanas representan los intereses de aquellas porciones de la población que tienen más que ganar con la globalización, concretada en comercio internacional e inmigración. Pero los miembros de la antigua clase obrera, ante la debacle de la industria nacional, se vuelven hacia el nacionalismo que representa Trump.

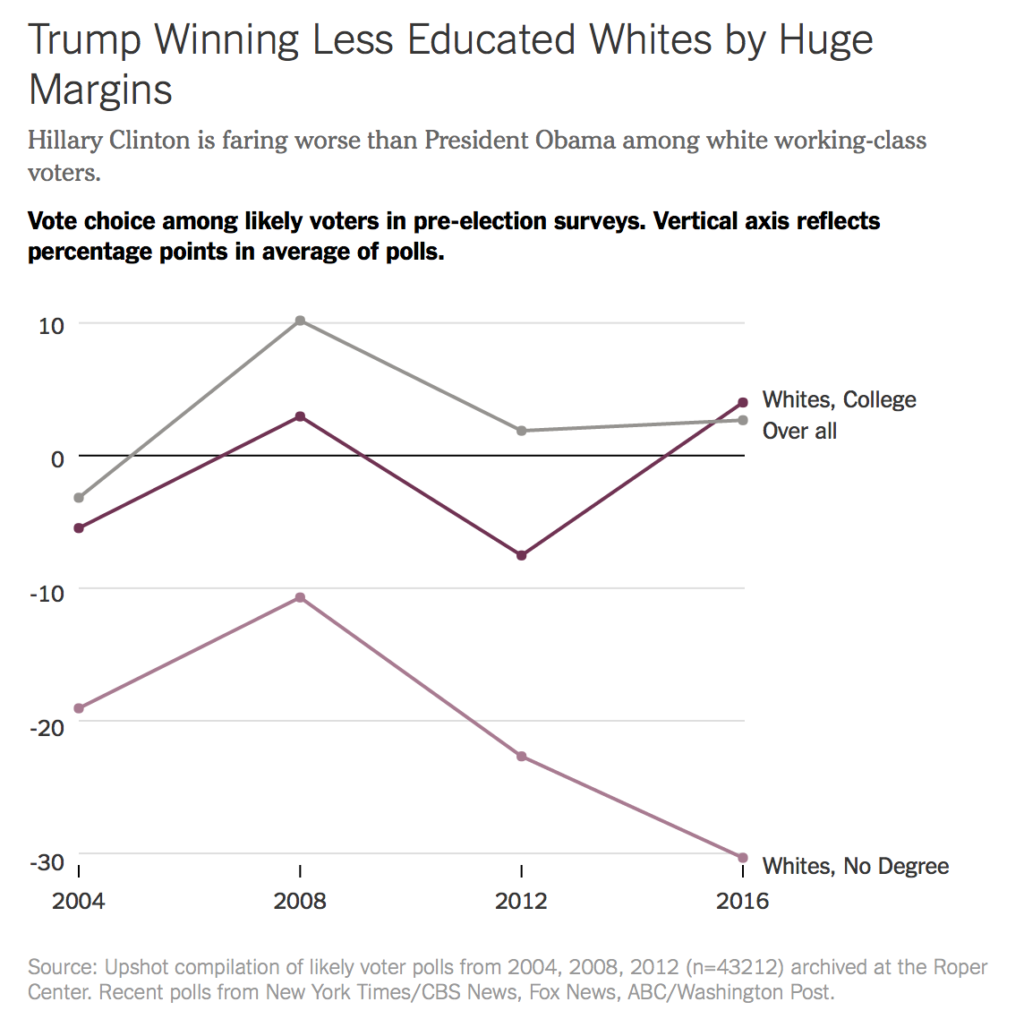

Muchos han criticado esta tesis con datos en la mano. Pero la mayoría de críticas se circunscriben a alguna versión de lo siguiente: los votantes de Trump tienen más ingresos/capacidad económica que la media/que los votantes de Clinton; o análisis estadísticos complejos demuestran que el factor último determinante no tiene tanto que ver con la posición económica como con otras variables. Mientras esto parece ser cierto, una mirada más fina deja espacio para la duda. Por un lado, el conjunto de rasgos “hombre blanco sin título universitario” es claramente pro-Trump. Queda en el aire la pregunta de por qué cierto perfil socioeconómico es más proclive a las posturas anti-diversidad que otros. Por otro, hay otra manera de verlo: con el pasado republicano, antes que con los demócratas. Si el partido azul es mayoritario entre las minorías que disponen de menos ingresos (afroamericanos, hispanos), es lógico que los más pobres de la sociedad se cuenten en las filas demócratas (de estar en algún lado). Pero cuando comparamos el apoyo recibido por Trump con el de, por ejemplo, Romney, lo que vemos es que el primero ha conseguido reducir mucho más la distancia con los demócratas entre estas familias: mientras Mitt estaba veinte puntos por debajo de Obama, Donald solo le pierde tres a Clinton.

Al mismo tiempo, hay pocas pruebas de un realineamiento basado en la clase social. Lo que parece que estamos observando es la capacidad de Trump de movilizar a un votante que, o ya era conservador, o no tenía una posición clara, pero que desde luego no viene en masa de los feudos demócratas en las antiguas ciudades industriales. No todavía, al menos. Lo hace, además, sin perder grandes cantidades de los votantes de Romney y de McCain, aunque sí lo suficiente como para hacer más difíciles el trabajo de los encuestadores, como veremos más adelante. En definitiva, Trump no necesariamente parte la coalición republicana en dos. Lo que hace más bien es mantener una base muy fuerte poblada por ‘angry white men’, muchos de ellos están en desventaja económica o social dentro de su entorno. A ellos suma poco a poco el resto de republicanos e independientes escorados a la derecha, bebiendo posiblemente de votantes declarados anteriormente como pro-Johnson (el candidato libertario) que deciden sumarse a un carro que tiene más posibilidades de ganar. También absorbe cierto número de votantes potencialmente demócratas, precisamente esos en los que Romney lo hizo tan mal frente a Obama: ahí, Clinton lo hace mucho peor que su predecesor. El gráfico de Nate Cohn en The Upshot lo ilustra a la perfección.

En definitiva, independientemente del peso que le demos a las causas geográfico-raciales o a las de índole económica, lo que está claro es que la polarización está haciendo su trabajo en esta elección como nunca. Esta división creciente entre progresistas (liberals) y conservadores lleva años en marcha. Trump viene, pues, a jugar en un campo abonado para él: absolutamente todos los mensajes de campaña son pasados por el filtro rojo o azul de cada votante, con lo que las posiciones tienen que ser realmente extremas para romper el cristal con que se mira. Hasta ahora, la única ruptura más o menos definida se da con las mujeres (blancas), posiblemente el colectivo más afectado por las polémicas del candidato republicano. Pero afroamericanos, hispanoamericanos o asiático-americanos eran grupos que ya estaban alejándose del partido, los primeros desde hace cinco décadas, así que el daño estaba más o menos descontado. Si Trump consigue compensarlo con movilización por el otro lado, tendrá una ruta hacia la victoria que no será tan distinta de la de sus predecesores en la era post-1960. De hecho, este camino consiste en una especie de profundización de la Southern Strategy pero esta vez ampliada a todos los votantes blancos sin titulación superior.

En un país cuya demografía ha cambiado hasta el punto de que las minorías van camino de constuituir la mayoría, alienarlas podría ser un problema insalvable incluso contando con este ‘reagrupamiento blanco‘ si no fuese porque Trump se enfrenta a una candidata que es casi tan impopular como él. Clinton tiene muy pocos amigos entre los votantes estadounidenses, y es posible que tanto estas minorías como las nuevas generaciones no se sientan con tantas ganas de ir a votar como sucedió con Barack Obama, un candidato que parecía diseñado en un laboratorio precisamente para maximizar el apoyo de estos grupos sin perder masivamente ante moderados, ni ante la clase obrera blanca.

Sumemos ahora todos los factores: la combinación entre polarización-baja popularidad de Clinton-consolidación del grupo básico en la coalición republicana con sumas en el margen deja a los demócratas más lejos de la victoria lo que podría parecer.

Y sin embargo encuestas, modelos y expertos nos cuentan que Clinton va a ganar. Asignan a este escenario probabilidades variables, pero normalmente en el rango alto de la distribución. ¿Podría ser que nuestras herramientas nos estuviesen fallando?

Encuestas y puntos ciegos

Las elecciones americanas son el escaparate de las encuestas. No podemos pensar en otra área de investigación en la que haya un elemento de validación tan claro y de mayor relevancia que las elecciones: si las encuestas cumplen bien su objetivo y capturan el estado de ánimo de los votantes, deberían ser capaces de adelantar los resultados el día de la votación. Más aún cuando se han realizado alrededor de 3.000 encuestas en una elección en la que hay mucho en juego y en un mercado como el americano que es, sin duda, el más evolucionado.

Sin embargo, los vaivenes que hemos ido presenciando en las últimas semanas y las diferencias entre proveedores han ido consolidando una sensación de incertidumbre. Si antes mirábamos a las encuestas para poner en perspectiva los incentivos de los periodistas a enfatizar el horse racing durante la campaña, ahora nos vemos de nuevo sujetos a la tiranía de cada nuevo resultado y refrescamos los navegadores con más frecuencia de lo saludable para comprobar cómo evoluciona el diferencial de voto. Las sorpresas en Reino Unido y Colombia todavía están frescas en la memoria y es difícil evitar pensar que, incluso si aceptásemos que las encuestas nos han servido bien en el pasado, tal vez las cosas ahora sean diferentes. Por tanto es legítimo preguntarse qué es diferente ahora y qué retos plantea este ciclo electoral para la medición de la opinión pública.

Da igual con quien hables, si preguntas a un profesional del sector cuál es el mayor reto con el que se enfrentan las encuestas, la respuesta es la misma: la proporción de gente que está dispuesta a responder cuestionarios ha caído en los últimos 20 años. Esto tiene un impacto obvio en el coste y el esfuerzo que requiere conseguir un tamaño de muestra. Pero también tiene un efecto en la calidad de los datos si quienes acceden a participar y quienes no son diferentes en alguna característica asociada al tema de la investigación. Por ejemplo, si los potenciales votantes de un partido fuesen reacios a ser entrevistados cuando su candidato ha tenido una mala semana en el ciclo de noticias. Varias investigaciones recientes sugieren que precisamente eso es lo que ha estado ocurriendo este ciclo y quizás esa sea la razón última que explica las fluctuaciones que los agregadores han ido mostrando en las últimas semanas. Es decir, los cambios en la intención de voto no han sido tales sino un defecto metodológico en el diseño de la práctica totalidad de las encuestas.

El efecto total de este sesgo ha sido quizás más acentuado en este ciclo electoral por la escasa popularidad ambos candidatos, que ha podido hacer que haga falta muy poco para desmotivar a los potenciales votantes, y también ha sido favorecido por el crecimiento del número de encuestas de baja calidad.

Las encuestas de opinión pública son objetos complicados y a veces es necesario renunciar a ciertos refinamientos metodológicos para poder producir resultados en el plazo en el que todavía son útiles: encuestas con muestras probabilísticas de alta calidad como los American National Election Studies tienen trabajos de campo de varias semanas y son muy caras. Las innovaciones en el campo han ido dirigidas precisamente hacia la reducción del coste y del plazo de publicación a través de la exploración de diferentes formas de hacer entrevistas. En los últimos años, la gran novedad han sido las encuestas por Internet y su adopción no ha estado exenta de polémica. No hace tanto, en 2014, la American Association for Public Opinion Research publicaba una nota criticando al New York Times por empezar hacer el seguimiento de las midterms usando resultados de un panel online, ya que decía que carecía de las garantías metodológicas necesarias. La realidad ha cambiado mucho y en menos de dos años el uso de encuestas por Internet se ha normalizado hasta el punto de que en un estudio del año pasado, Pew justificaba que algunas encuestadoras por Internet ofrecían resultados más precisos que los de otras más tradicionales.

Sin embargo, no todas las encuestas por Internet han sido creadas iguales. Las encuestas que parecen tener un mayor efecto en los agregadores han sido las que todavía levantan ciertos recelos en la comunidad científica. Google Consumer Surveys y SurveyMonkey, a pesar de su valoración positiva en el ranking de FiveThirtyEight, utilizan un método muy agresivo de mini-encuestas de participación voluntaria que van acopladas al final de los cuestionarios creados por sus usuarios. Por tanto, es de esperar que estén mucho más afectados por el problema de participación diferencial mencionado más arriba. No solo eso, al contrario que los paneles online tradicionales, que cuentan con información histórica sobre cada entrevistado, no tendrían una forma sencilla de corregir o incluso de detectar ese problema, con lo que están más a la intemperie. A día de hoy, una hipótesis razonable es que estas encuestas, por mera cantidad, sean parte de la explicación de la trayectoria casi errática del gap entre Clinton y Trump.

Uno de los temas más populares de los últimos días, pero es aparece en todas las elecciones es la existencia de un posible voto oculto a Trump. En ese caso, el sesgo de deseabilidad social en contra del candidato estaría motivando a potenciales votantes a ocultarse como indecisos cuando son preguntados. Tenemos mucha literatura científica acumulada que muestra que el sesgo de deseabilidad se atenúa en las encuestas autoadministradas (como las encuestas online), cuando el entrevistado no tiene que gestionar la impresión que causa en el entrevistador, por lo que diferencias sistemáticas entre modos de administración suelen ser el primer sospechoso para señalar que la intención de voto declarada tiene un sesgo sistemático.

Sin embargo, estimar el voto oculto así es muy tosco y la caja de herramientas de cualquier metodólogo que se precie tiene instrumentos más adecuados. Sin ir más lejos, en los dos estudios públicos que utilizan experimentos diseñados específicamente para capturar la posible existencia de shy voters (en un caso, explotando las diferencias entre modos de administración; en el otro, utilizando métodos habituales obtener respuestas a temas delicados) el resultado es similar: no hay razón para pensar que haya voto oculto y, de haberlo, estaría concentrado únicamente en votantes con mayor logro educativo. De ser así, lo más razonable es concluir que, si las encuestas fallan, no serán porque la gente no indique verazmente su intención de voto si no porque la gente que no quiere decir a quién votará prefiere no participar sin más, como decíamos arriba. Aquí conviene quizás hacer una reflexión más general sobre el hecho de que fuesen un académico y una asesoría política las que desarrollasen estas investigaciones, lo cual nos habla de la lentitud con la que las casas encuestadoras está adoptando algunas innovaciones que empiezan a ser necesarias en contextos políticos polarizados.

Poco a poco, se ha ido consolidando en la prensa la idea de que las estimaciones que uno puede hacer con datos de encuesta tienen asociada una incertidumbre. Un concepto como el margen de error y las limitaciones que impone para leer pequeñas diferencias en, por ejemplo intención de voto, ha empezado a entrar en el vocabulario periodístico. Sin embargo, el error muestral solo captura la variabilidad asociada al proceso de muestreo. Diferentes muestras tendrán diferentes composiciones asociadas a diferentes resultados y el margen de error nos sirve para cuantificar únicamente la variabilidad esperada en estas otras muestras que no fueron tomadas. Por supuesto hay otras fuentes de error y más aún en el caso de sondeos electorales en los que analistas tienen corregir tanto los sesgos más obvios de la muestra como asignar intención de voto esperada a los indecisos.

El ejercicio que hizo el New York Times hace dos meses es muy ilustrativo de este problema de error total de encuesta. Dieron una misma base de datos a cinco profesionales muy conocidos y les pidieron a cada uno de ellos que calculasen la proporción de voto para cada candidato. Usando diferentes técnicas de ponderación, los cinco equipos dieron resultados para Clinton que oscilaban entre una ventaja del 4% y una desventaja del –1%. Dicho de otro modo, diferentes supuestos sobre qué hacer con los datos en brutos produce resultados distintos. No hay un solo modo de transformar los datos originales en algo útil y esos grados de libertad en la construcción de las estimaciones electorales se traduce en una incertidumbre que es mucho mayor que la asociada al margen de error.

Esta incertidumbre añadida es quizás mayor este año porque las estimaciones electorales dependen de dos factores que se han tomado un principal protagonismo en las estrategias de campaña demócrata y republicana. Por una parte, el efecto de la identificación partidista en el comportamiento electoral, que este año se ha tensado hasta nuevos límites. Si en años anteriores el voto en las últimas presidenciales era un fuerte predictores de la decisión electoral, este año la transferencia entre partidos, aunque pequeña, ha sido más fluida de lo habitual. De ahí que la decisión de ponderar o no las encuestas por recuerdo de voto de los entrevistados se haya convertido en uno de los debates metodológicos más interesantes de este ciclo. Por otra parte, el cálculo de la participación electoral por grupo demográfico. A medida que ha ido avanzando la campaña, las encuestas han ido cambiando el tipo de población de referencia. Si al principio veíamos muestras de ciudadanos con derecho a voto, ahora las encuestas son de posibles votantes (likely voters). Pero la decisión de quién es un likely voter es el resultado de otra estimación que, a su vez depende de si el entrevistado ha votado en el pasado. Habida cuenta de que la campaña de Trump tuvo como objetivo la movilización de desafectos sin historiales de voto y que la participación de minorías es muy variable y quizás fundamental de varios estados, los modelos de likely voters quizás sean más imprecisos que en el pasado, y hayan añadido más variabilidad a los resultados publicados.

Los cuatro argumentos anteriores tienen un efecto claro en los agregadores de encuestas. En 2008 y sobre todo en 2012, Nate Silver ganó popularidad con una idea muy sencilla. Cada encuesta observaba una parte de la auténtica distribución de preferencias en el electorado, cada una además con sus propios sesgos metodológicos y, por qué no admitirlo, partisanos. Mirar al conjunto se antojaba una buena idea para filtrar el ruido y extraer la señal. Además, la estabilidad que se derivaba de tomar lo que no deja de ser una media ponderada por calidad y antigüedad de todas las encuestas encajaba bien con la noción asentada en ciencia política de que las campañas tienen poco efecto y que las preferencias son estables.

Este año el panorama es diferente y a FiveThirtyEight se le han sumado algunos competidores como The Upshot en el New York Times, Daily Kos (con Drew Linzer), el Princeton Election Consortium (con Sam Wang) y los de Huffington Post o Real Clear Politics (desde 2002). La mención especial a Linzer y Wang es porque sus modelos produjeron resultados comparables a los de Nate Silver en 2012 y sobre todo porque este año las predicciones de Silver se desvían del consenso de los demás agregadores. En los últimos tres días hemos visto un debate sobre las razones que explican esta divergencia y Nate Silver ha tenido que defenderse de la acusación de que el panorama más sombrío para Clinton de sus predicciones se debe un intento de generar atención. Sin embargo, la diferencia es una de supuestos sobre cómo se relacionan diferentes sondeos y, sobre todo, sondeos de diferentes estados, con la realidad latente del electorado.

Cierto que las diferencias entre agregadores son pequeñas (apenas del 1% voto popular) pero con asignaciones de probabilidad dispares en los Estados clave, lo cual causa una visión cualitativa muy diferente del panorama que se producirá mañana. En todo caso, la predicción contiene el mismo mensaje: la victoria de Clinton es más probable que la victoria de Trump, pero el margen de la victoria es pequeño. Tan pequeño que quizás acabe cayendo dentro del dominio de los problemas que hemos enumerado aquí. Dicho de otro modo, el problema no es si las encuestas aciertan o no, o si son fiables o no, el problema es que la medición de la opinión pública se ha hecho más complicada tanto por factores específicos a esta campaña como por factores estructurales que se han manifestado con más claridad en 2016.

Concluyendo

La opinión pública es hoy más difícil de medir que ayer. La polarización es más extrema, y se presenta además de manera negativa, con dos candidatos considerablemente impopulares. Las elecciones, por tanto, quedan necesariamente ajustadas. Y todo ello tiene lugar en un contexto mayor de cambio lento pero inexorable tanto en la estructura sociodemográfica como en los perfiles y las coaliciones del electorado de cada partido. Un cambio que, a pesar de llevar décadas en marcha, aún no sabemos exactamente dónde y cómo se frenará. Tenemos, en definitiva, una hipótesis informada y razonable sobre lo que pasará mañana. Pero no es más que eso: una hipótesis.

Igual hay que plantearse si tantos miles de dólares gastados y tantas horas de trabajo en tratamiento y modelización de los datos realmente compensan tan pobres resultados.

Un saludo y gracias por el artículo

Si la meteorología funcionase como la demoscopia ya habrían ahorcado a más de cuatro.

¿O no?

El artículo es buenísimo.

Genial. Probablemente sea «el artículo» en Español para saber dónde estamos realmente.

PD: «refrescamos los navegadores con más frecuencia de lo saludable para comprobar cómo evoluciona el diferencial de voto» F5 KEYBOARD DIVISION.

La demoscopia es como el coche autónomo de Google: sería algo perfecto, exacto y matemáticamente infalible en un mundo sin humanos.

Eliminen a los humanos, o rebajen sus pretensiones «científicas», señores.