Este post es mitad reseña del libro The Enigma of Reason (de Hugo Mercier y Dan Sperber), mitad notas al vuelo sobre la cooperación entre humanos.

A todos les sonará el caso del capitán Dreyfus. En una serie de escándalos que polarizaron a Francia durante años (y dieron lugar al famoso J’accuse de Zola), Alfred Dreyfus fue acusado –falsamente– de entregar secretos de Estado a los alemanes, y acabó pasando 5 años encarcelado en la Guayana Francesa, mientras el verdadero culpable era absuelto. Pero la historia tiene otros personajes más desconocidos, de los cuales el más pintoresco es Alphonse Bertillon, quizá el policía más famoso de la época.

Bertillon se hizo famoso a finales del siglo XIX por sus métodos para identificar criminales. Algunas de sus técnicas –como la grafología– eran un tanto cuestionables, pero también desarrolló inventos como la ficha policial (mugshot) o compuestos para preservar huellas humanas.

Pero Bertillon perdió su reputación por el rol que jugó en el caso Dreyfus. La prueba clave de la falsa acusación contra capitán era una carta dirigida al agregado militar de la embajada alemana –y alertándole de que muy pronto se le enviarían documentos clave–. Durante el juicio, la acusación le pidió a Bertillon que probara la autoría de Dreyfus por análisis grafológico. Evidentemente la carta no la había escrito Dreyfus, y las letras no se parecían en absoluto.

Sin embargo eso no le impidió a Bertillon desarrollar una compleja teoría según la cual Dreyfus habría falseado su propia letra para engañar a las autoridades. Aun cuando se descubrió el autor de la carta –¡y este lo había confesado!–, Bertillon siguió escribiendo páginas y páginas que alegaban probar científicamente que Dreyfus era el culpable.

Esta anécdota que cuentan Mercier y Sperber en el libro ilustra su argumento principal: la razón humana no tiene como función el mejorar nuestra capacidad individual de tomar mejores decisiones mejores o llegar a conclusiones correctas. El señor Bertillon, que empezó sin prejuicios fuertes sobre el caso Dreyfus, acabó completamente obsesionado con probar que su teoría inicial era la cierta. Y lo peor es que ni siquiera era por malicia. Todos los documentos que publicó al respecto sugieren que se creía completamente su propia historia.

A lo largo de la historia ha habido multitud de defensores de esta hipótesis individualista de la razón, pero quizá Descartes fuera el más ardiente. Sin ir más lejos, decía que todo lo que se podía aprender de los libros –al estar compuesto de las opiniones de muchas personas diferentes–, no era “tan cercano a la verdad (…) como el simple razonamiento que cualquier hombre con sentido común puede producir.”

El problema es que esto hace agua por todas partes. Los humanos tenemos multitud de sesgos que no facilitan sino que nos dificultan el poder llegar a mejores creencias y mejores decisiones por nuestra cuenta. Quizá el que más salte a la vista sea el sesgo confirmatorio. Los humanos buscamos hechos que confirmen las hipótesis que teníamos a priori, algo que ha sido replicado en multitud de contextos.* Curiosamente el sesgo de confirmación es algo que se ve mucho menos en el resto del mundo animal. Los osos polares, por ejemplo, son capaces de aleatorizar su comportamiento ignorando su experiencia previa.

De la literatura sobre evolución cultural –algo sobre lo que he hablado en otras ocasiones– sabemos que la explosión tecnológica y cultural de los seres humanos fue posible en parte por nuestra capacidad para copiar sin más el comportamiento de otros humanos (formando así lo que Henrich llama el cerebro colectivo de una sociedad). Si una persona tuviera que inventar personalmente todos los avances tecnológicos de la sociedad más primitiva del planeta, le sería completamente imposible. El ejemplo más claro de lo que ocurre cuando nos desconectan del cerebro colectivo es la historia de Tasmania. Cuando el istmo que unía Tasmania con el continente australiano desapareció, los habitantes de la isla perdieron avances como el fuego o la pesca (!), sin que sus habilidades cognitivas individuales pudieran ayudarles. Así que contra lo que dice Descartes, dependemos –y mucho– de la razón y opiniones acumuladas del resto de miembros de nuestra especie.

Pero volvamos al libro. Si la teoría individualista de la razón no sirve, ¿con qué la sustituimos? Mercier y Sperber proponen la teoría argumentativa de la razón, que viene a decir que la función de la razón es justificarse a sí mismo y persuadir a otros –a través de la producción y evaluación de argumentos–. Su hipótesis parte de que no podemos entender el razonamiento humano fuera de su contexto social. El genio solitario de Descartes es una excepción, mientras que las discusiones –y peleas– con otros miembros del grupo son la norma. Por lo tanto hay que analizar nuestros sesgos y particularidades pensando en el papel que cumplen en un diálogo o conversación.

Mercier y Sperber aportan varios argumentos. Primero, el sesgo de confirmación, que tanto perjudica a la visión individualista de la razón, cobra un rol justificatorio en la visión argumentativa de la razón. Para empezar, no es que los humanos busquemos pruebas confirmatorias en todo –de hecho nos atraen más los eventos poco habituales y las sorpresas–, sino que buscamos defender nuestras propias ideas. Por eso quizá tenga más sentido hablar del «myside» bias, o sesgo a favor de nuestra posición. ¿Pero por qué existe? Porque en un contexto de diálogo y debate sirve para defendernos y justificarnos de forma más efectiva.

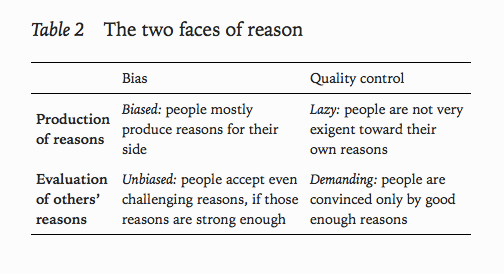

El segundo argumento es que nuestra capacidad de razonamiento –individual– es bastante pobre. Cuando alguien nos pide que expliquemos por qué apoyamos la política X, nos cuesta hilar argumentos sólidos. A menudo nos contentamos con la primera razón que se nos ocurre. En cambio cuando nos preguntan sobre los argumentos de otros –sobre todo con los que no estamos de acuerdo–, en seguida producimos un torrente de argumentos mucho más sofisticados. Es decir, hay una asimetría entre el control de calidad que le hacemos a nuestras propias ideas –somos vagos– y a las ideas del resto –somos exigentes–. Lo podéis ver en la columna derecha de esta tabla:

Para explicar este toma y daca entre producción y evaluación de ideas los autores tienen un argumento muy interesante. La idea es que ser malos productores y buenos evaluadores de ideas responde a una división racional del trabajo –intelectual–. Si nos pusiéramos a pensar en todos los inconvenientes de cada idea que se nos ocurre, nunca tendríamos ideas. Nos es imposible predecir cuál de los innumerables pros y contras va a resultar clave. Por eso es mejor compartir el esfuerzo mental con personas que tienen información que tú no tienes. El coste cognitivo para nosotros es mucho menor si externalizamos la evaluación de nuestros argumentos a otras personas (porque además, lo haremos de forma más imparcial; ver columna izquierda de la tabla).**

Para explicar este toma y daca entre producción y evaluación de ideas los autores tienen un argumento muy interesante. La idea es que ser malos productores y buenos evaluadores de ideas responde a una división racional del trabajo –intelectual–. Si nos pusiéramos a pensar en todos los inconvenientes de cada idea que se nos ocurre, nunca tendríamos ideas. Nos es imposible predecir cuál de los innumerables pros y contras va a resultar clave. Por eso es mejor compartir el esfuerzo mental con personas que tienen información que tú no tienes. El coste cognitivo para nosotros es mucho menor si externalizamos la evaluación de nuestros argumentos a otras personas (porque además, lo haremos de forma más imparcial; ver columna izquierda de la tabla).**

__

Razón, cooperación y bienes públicos

Mercier y Sperber también sugieren que la razón –el pensar en los motivos por los que hacemos algo– nos hace decantarnos por decisiones que son más fáciles de justificar ante el resto. Como ejemplo, si nos dan a elegir entre varios móviles, elegiremos móviles más caros y con más opciones si nos piden que justifiquemos nuestra elección (a pesar de que nuestra intuición nos pedía un móvil más sencillo). El motivo es que tener un smartphone complejo nos aporta un beneficio reputacional –al ser percibidos como alguien que sabe de tecnología– a cambio de pagar un coste individual.

Lo cual me lleva a la cooperación, que puede ser un beneficio colateral de la teoría argumentativa de Mercier y Sperber.

El cómo los humanos conseguimos cooperar, superar el problema de la acción colectiva y construir instituciones complejas es quizá la pregunta más interesante de las ciencias sociales. Prácticamente todas las disciplinas le han dedicado páginas y páginas, incluyendo a antropólogos (y biólogos) como Boyd y Richerson o Henrich, economistas como Douglass North y Mancur Olson, y politólogos como Fukuyama o Putnam.

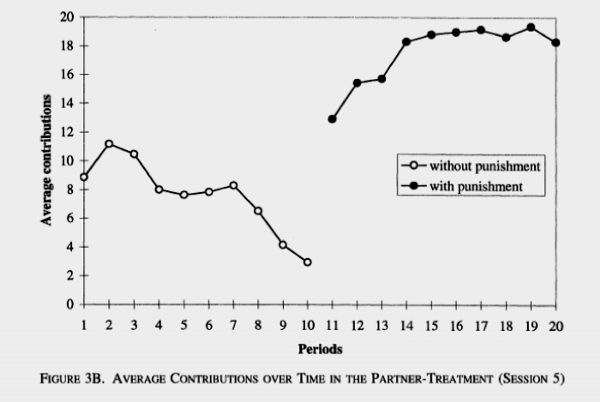

El ejemplo clásico del problema es el dilema del prisionero, donde el equilibrio de Nash es que ambos jugadores no cooperen y acaben con sentencias peores de las que hubieran obtenido de haber cooperado. Pero Schelling ya sugirió que en juegos repetidos podría ser factible la cooperación, y que de hecho en la vida real ocurría bastante a menudo. Esto se ha replicado muchas veces en experimentos. En el dilema del prisionero los humanos cooperamos a niveles superiores de lo que predice la teoría (que es 0 cooperación), aunque por debajo de lo que sería óptimo. Sin embargo, en otros juegos como el del bien público –básicamente un experimento en que cada jugador elige cuánto contribuir a un bote conjunto que al final se reparte entre todos– la cooperación se desvanece a medida que van pasando los turnos. Los que contribuyen al bote ven que hay gorrones que no contribuyen y se cansan.

Pero hay formas de evitar que esto ocurra. Una de ellas son las sanciones o castigos.

Como cuenta Pseudoerasmus, la cooperación entre humanos se sostiene entre otras cosas por el “strong reciprocity”, o castigo altruista. A los humanos nos encanta castigar a los que se están comportando de forma anti-social –algo de lo que ya hablé en su día también–. Pero lo relevante es que también estamos dispuestos a castigar a gente por comportamientos que no nos afecte directamente –por ejemplo, si alguien tira algo al suelo en el metro, o alguien está impidiendo el paso de otras personas en las escaleras mecánicas–. Y efectivamente, cuando introducimos mecanismos de sanción en un juego del bien público las contribuciones aumentan y se sostienen (ver gráfica).

Pero –y aquí vuelvo al libro de Mercier y Sperber– también hay otros mecanismos. Por ejemplo, la comunicación cumple un papel muy importante en la creación de equilibrios cooperativos. La ausencia de comunicación aumenta la desconfianza y reduce la probabilidad de que decidamos cooperar. En cambio, si creamos un experimento en el que nuestros jugadores pueden interactuar y comunicarse, la cooperación a menudo se sostiene, aun cuando no tenemos acceso a mecanismos de sanciones para gorrones. Pero no toda comunicación es igual. La comunicación presencial tiene un efecto lubricante muy superior a la comunicación electrónica, por ejemplo.

Otro mecanismo es la reputación, o la imagen que tiene el resto de jugadores de ti. Si dejamos que la gente haga sorting, es decir, que se separe, se observa los cooperadores tienden a migrar a su propio grupo o a expulsar a los free riders hasta que acaban formando un grupo homogéneo con altos niveles de contribución al bien público. Como regla general, la composición del grupo importa mucho. Un grupo que sabe que está compuesto de cooperadores mantendrá niveles altos de cooperación sin necesidad de recurrir al castigo.

Si tanto la reputación como la comunicación entre jugadores permite alcanzar niveles de cooperación y sostenimiento de bienes públicos superiores, entonces la visión argumentativa de la razón de Mercier y Sperber empieza a cobrar bastante sentido. Cada vez que elegimos no revelar nuestras preferencias (con el coste que eso conlleva) para quedar bien ante el resto –por ejemplo, mentir sobre las películas, libros o incluso hábitos sexuales que nos gustan pero pueden ser minoritarios– estamos mejorando nuestra reputación. Y quién sabe, quizá también estemos aumentando la probabilidad de llegar a un equilibrio cooperativo a nivel grupal.***

____

*: Abro paréntesis para decir que los sesgos no son malos per se. Con el auge de la economía conductual ha habido cierta tendencia a asumir que los sesgos son errores que siempre hay que subsanar (¡gracias Guido por los links a Gigerenzer!). Lo cierto es que los sesgos existen porque son útiles –aunque eso da para otra entrada–. En uno de los experimentos sobre sesgos y heurísticos más famosos, se les pregunta a los entrevistados que respondan si Nueva York o Roma están más al norte. La mayoría de entrevistados responde que Nueva York, porque usan un heurístico que asocia la temperatura con la latitud en el hemisferio norte. El caso es que Nueva York está más al sur de Roma, y siempre se usa como ejemplo de sesgo. Pero en la gran mayoría de los casos el heurístico funciona muy bien –¿qué ciudad está más al sur, Barcelona o Berlín?–. Cierro paréntesis.

**: Por eso, dicen los autores, el brainstorming no funciona. El valor añadido de un grupo es refinar y criticar ideas, no producir miles de ellas sin que apenas haya reacción.

***: Queda el tema de cómo encajamos el famoso «myside» bias –o sesgo a favor de nuestras ideas– y el hecho de que somos mucho más críticos con las opiniones del resto. Quizá sea una forma de combinar un mecanismo de i) control de calidad de las ideas –yo no voy a criticar mis propias ideas, pero da igual porque vivo en grupo y otros se encargarán de criticarlas igual– y ii) proteger nuestra reputación –una vez más, quedar bien–. Al fin y al cabo el sesgo a favor de nuestros propios prejuicios facilita el justificarnos ante el resto.